水一篇文章。我有一台Chromebook,其大小只有32G,事实上,实际大小仅有可怜的28G,那么,【交换分区】和【交换到文件】(交换文件)该如何选择。

前言

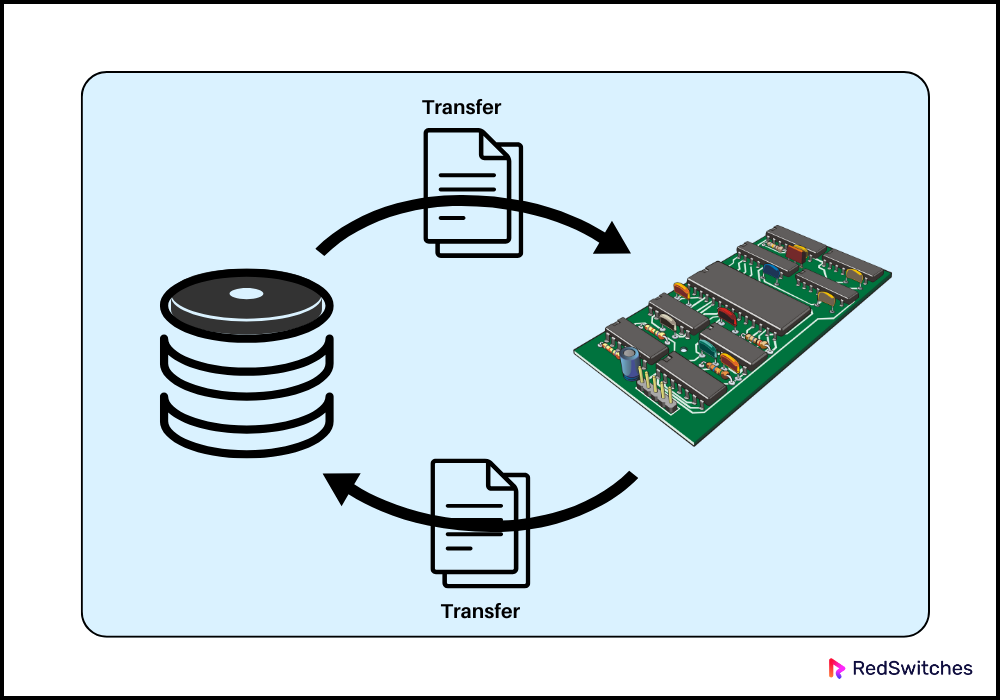

曾经主流派系 Linux(不是说如今放弃了),都有设置交换分区的概念。事实上,也因为很久之前,有设置一个分区为交换分区的传统,如今不少 Linux 还保留了「交换分区」这个保守选择,稳妥选择。

虽然交换分区在性能上可能更稳定(因为它独占一块物理空间),但是对于一些【小存储】设备,或是想要【动态调整分区大小】的用户,非常不友好。

所以后面出来了一个,交换分区到文件 – 也就是「交换文件」。

铺垫了那么多,那么如今,我们如何从【交换分区】和【交换到文件】(交换文件)之间作出选择?

主题

我对于我的Chromebook,使用了【交换到文件】,因为我的Chromebook只有小得可怜的28G存储。如果的硬盘大一些,我依旧会坚定选择更加保守(稳健)的【分区】方式来做交换分区。

交换到文件(交换文件)没有缺点吗?

曾经有,但是如今,在没有特别多碎片化文件的情况下,以现在(2025/5)的存储介质速度,完全可以忽略不计。

而且,交换文件还能很动态分配使用空间。

嗯,所以我对于【小存储】设备的选择是【交换文件】

深入探讨

我来说说上面的 – 如今没有什么缺点是为什么

- SSD 的影响: SSD 的随机读写性能极高,其延迟远低于机械硬盘。文件系统层面的少量开销和碎片化对 SSD 性能的影响微乎其微。

-

文件系统优化: 现代 Linux 文件系统(如 Ext4, Btrfs, XFS 等)在管理文件碎片方面也做得越来越好。

-

实际感知: 对于日常使用、轻中度工作负载,甚至是一般的开发工作,交换文件和交换分区在性能上的差异几乎是不可感知的。

那么使用【交换分区】的优势什么?(下面直接套用Gemini的回答)

- 更直接的性能(理论上与极端场景下)

- 无文件系统开销: 交换分区是一块独立的、不包含文件系统的磁盘空间。操作系统可以直接读写这块裸磁盘,而无需经过文件系统的复杂层(如文件分配表、元数据管理、目录结构等)。这减少了额外的 CPU 和 I/O 开销。

-

碎片化问题: 交换分区本身不会出现碎片化问题,因为它是一块连续的专用空间。而交换文件,即使在 SSD 上影响微乎其微,但理论上仍可能因文件系统碎片化而降低性能。在极端高内存压力、频繁交换且同时进行大量磁盘 I/O的场景下,交换分区可能仍能提供微弱的性能优势。

-

休眠功能 (Suspend-to-Disk) 的可靠性

- 必备条件: 对于需要将系统状态完整写入硬盘以实现休眠(也称作“挂起到磁盘”)的功能,Linux 通常要求存在一个大小等于或大于物理内存容量的交换分区。虽然一些现代发行版和内核尝试支持交换文件休眠,但交换分区的兼容性和稳定性通常更高,是实现可靠休眠的首选。

- 管理上的简洁性(对于“设置即用”型用户)

- 一旦在系统安装时设置好交换分区,后续几乎不需要任何维护或管理。它是一个“配置一次,永久使用”的解决方案。而交换文件,虽然灵活,但可能需要用户手动创建、调整大小或在文件系统出现问题时重新管理。

- 文件系统独立性

- 交换分区与你主文件系统(例如根分区 /)的健康状况相对独立。即使主文件系统出现严重错误,交换分区通常仍能正常工作(尽管这种情况可能表示系统已经严重受损)。交换文件则完全依赖于其所在文件系统的完整性。

- 在旧硬件或机械硬盘 (HDD) 上的表现

- 在老旧的电脑上,特别是那些依然使用机械硬盘(HDD)的设备,由于 HDD 的寻道时间长、随机读写性能差,交换分区的无文件系统开销和无碎片化的优势会更加明显,能够提供比交换文件更稳定的性能。

用人话总结就是

-

提供稳定可靠的休眠功能

-

服务器或高性能工作站,在极端内存交换负载下追求每一丝性能

-

对使用机械硬盘的旧设备支持好

-

一次性设置,无需后期管理

发表回复